|

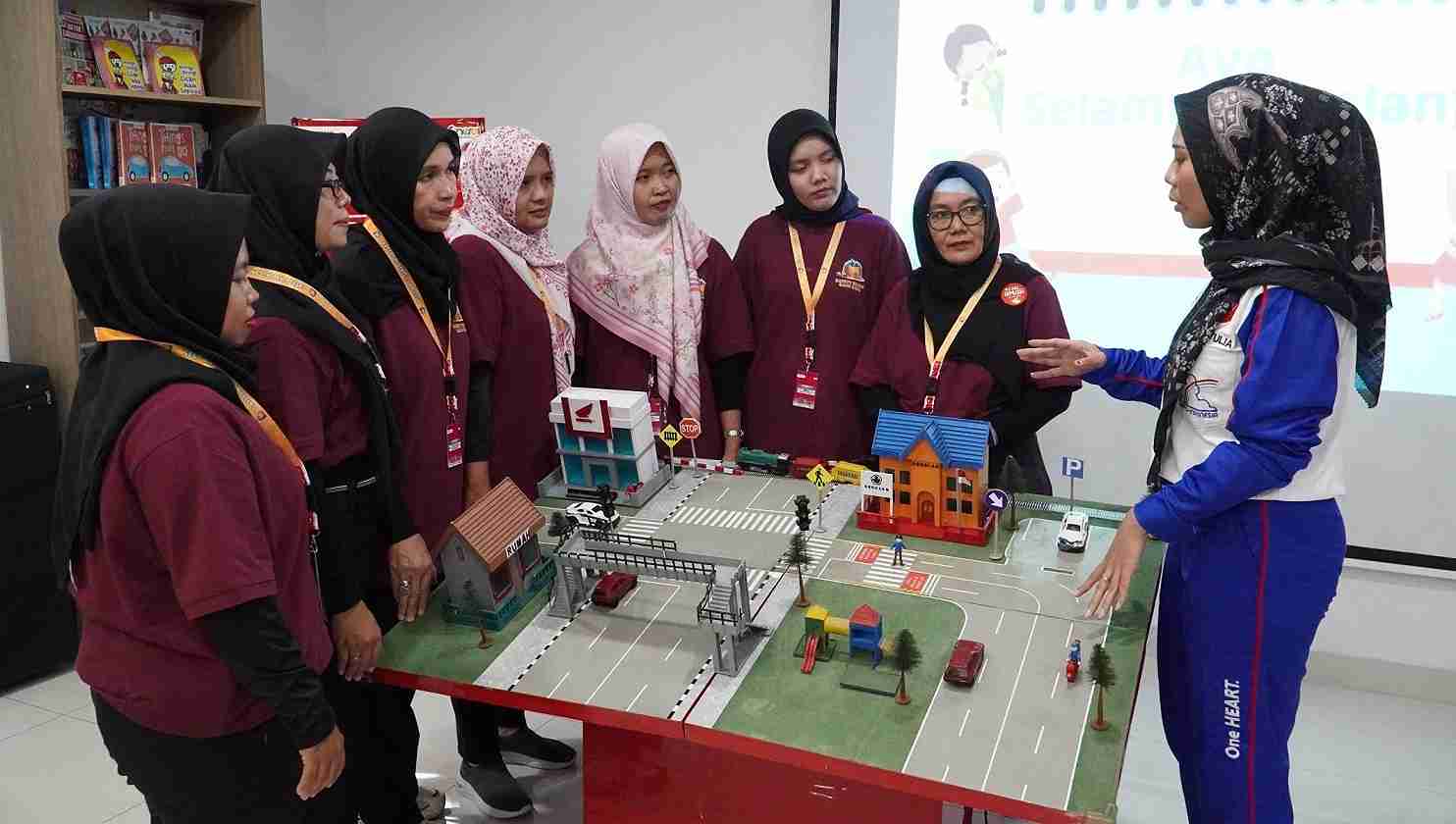

| ilustrasi (foto:harian terbit) |

Kabarnusa.com – Kebebasan pers dan berekspresi di Indonesia

semakin mengkhawatirkan dalam 10 tahun terakhir. TIndak kekerasan

dialami jurnalis terus meningkat dan ironisnya banyak dilakukan aparatur

negara kepolisian. Tak heran, jika kemudian dibanding negara lain,

dalam kebebasan pers dan bereskpresi Indonesia dalam zona merah.

Ketua

Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Suwarjono bersama Sekretaris

Jenderal Arfi Bambani Amri menyampaikan catatan kritis akhir tahun 2015,

dalam melihat kehidupan kebebasan pers dan berekspresi di zaman

Presiden Joko Widodo.

Melansir data World Press Freedom

Index 2015 yang dirilis Reporters Sans Frontiers (Prancis), posisi

Indonesia terbaru dalam kebebasan pers dan berekpresi berada di posisi

merah, ranking 138 dari 180 negara.

Posisi ini, bahkan berada di bawah Thailand (yang kini dipimpin junta militer), Taiwan dan India.

Sedangkan

Freedom House yang berbasis di Amerika Serikat, dalam lima tahun

terakhir menempatkan Indonesia dalam posisi partly free.

Indikator

yang mereka gunakan adalah pertama, kebebasan warga negara dan pers

terampas karena kehadiran undang-undang yang berpotensi membatasi

kebebasan berpendapat dan pers, seperti UU Informasi dan Transaksi

Elektronik.

Juga, UU Intelijen dan RUU Kerahasiaan Negara yang bertentangan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.

“Kedua,

media dan jurnalis rentan kekerasan dan kriminalisasi,” tegas Suwarjono

dalam siaran pers diterima Kabarnusa.com, Minggu (20/12/2015).

Dari dua faktor di atas, peningkatan kasus kekerasan terhadap jurnalis mendorong Indonesia terpuruk dalam isu kebebasan pers.

Sepanjang

tahun 2015 ini, angka kekerasan terhadap jurnalis meningkat. Ada 43

kasus kekerasan terhadap jurnalis di tahun 2015, meningkat dibanding

tahun 2014 yang mencapai 40 kejadian.

Namun satu yang

perlu dicatat, angka polisi sebagai pelaku kekerasan berlipat dua, dari

sebelumnya hanya enam kasus, kini tercatat ada 14 kejadian di mana

pelaku kekerasan adalah polisi.

Tujuh kejadian

kekerasan dilakukan orang tak dikenal, lima oleh satuan pengamanan,

empat oleh warga biasa, kepala daerah tiga kejadian, dan bahkan ada satu

pelaku adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Data

ini menunjukkan tidak adanya perubahan perilaku polisi dalam mengawal

kebebasan pers, sebagaimana diamanatkan UU No.40 tahun 1999, tentang

Pers.

“Kritik yang dialamatkan pada polisi, sebagai

salah satu pelaku kekerasan oleh berbagai pihak setiap tahun, tidak

diindahkan,” sebut Pemimpin Redaksi Suara.com itu.

Di

lapangan, polisi lebih brutal dalam bertindak. Kasus kekerasan terjadi

pada Sabtu (6/12/2015) di Pekanbaru, Riau adalah contohnya. Pengeroyokan

dilakukan polisi kepada jurnalis RiauOnline.co.id, Zuhdy Febryanto, terus berlangsung.

Meskipun

korban sudah menunjukkan identitasnya sebagai jurnalis. Zuhdy harus

dilarikan ke rumah sakit karena bocor di bagian kepala.

Daftar

kekerasan pada jurnalis oleh polisi yang terus memanjang, semakin

menjauhkan polisi dari tugas dan fungsinya, mengusut tuntas kasus

kekerasan pada jurnalis.

Delapan kasus “dark number”

kekerasan pada jurnalis yang menjadi beban polisi, terabaikan, dan tidak

ada tanda-tanda untuk diselesaikan.

Kedelapan kasus

itu adalah kasus Fuad Muhammad Syafruddin (Udin) 1996, Naimullah (1997),

Agus Mulyawan (1999), Muhammad Jamaludin (2003), Ersa Siregara (2003),

Herliyanto (2006), Adriansyah Matra’is Wibisono (2010), dan Alfred

Mirulewan (2010).

Di tahun yang sama, polisi juga

menjadi alat pemukul nara sumber media dengan melakukan upaya

kriminalisasi serampangan terhadap nara sumber dan pers.

Simak

saja kasus yang melibatkan dua komisioner Komisi Yudisial Suparman

Marzuki (Ketua) dan Taufiqurahman Sauri. Keduanya dilaporkan Hakim

Pengadilan Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi. Begitu juga kasus aktivis

Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho dan Adnan Topan Husodo,

serta mantan penasihat KPK Said Zainal Abidin.

Ketiganya

dilaporkan Romli Atmasasmita, salah satu kandidat panitia seleksi

(pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketidaksetujuan Emerson,

Adnan dan Zainal Abidin direspon aksi kriminalisasi.

Kriminalisasi

terhadap jurnalis juga masih terjadi. Awal tahun 2015 ini, upaya

pemidanaan terhadap Pemimpin Redaksi Jakarta Post Meidyatama

Suryodiningrat atau Dimas dilakukan kepolisian dengan menetapkan status

tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.

Meski

Dewan Pers sudah mengeluarkan permohonan penyelesaian kasus, namun

hingga kini masih menggantung. Kasus serupa terjadi di penghujung tahun

2015, Pemimpin Redaksi Metro TV Putra Nababan diadukan ke Mabes Polri

dengan tudingan telah mencemarkan nama baik Setya Novanto.

Terhadap

dua kasus ini seharusnya kepolisian mengacu putusan MA No

1608/K.Pid/2005 bahwa UU Pers disamakan dengan primat privilege,

didahulukan dari aturan pidana lain, jadi bila ada yang melapor harus

diselesaikan dengan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers.

Ini

juga merujuk MoU Dewan Pers dan Kepolisian RI tahun 2012 tentang

penanganan perselisihan atas pemberitaan untuk dilimpahkan kepada Dewan

Pers.

Pemerintah baru belum menunjukkan perkembangan

menggembirakan hal pemberian akses jurnalis asing untuk meliput di

Indonesia. Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri nomor 482.3/4439/SJ

tentang penyesuaian prosedur kunjungan jurnalistik ke Indonesia menjadi

catatan tersendiri.

Melalui SE yang dikirimkan ke

semua kepala daerah baik di provinsi maupun kabupaten dan kota ini,

pemerintah melakukan pembatasan kerja jurnalis asing. Padahal

sebelumnya, pemerintah pernah diingatkan untuk menghapus clearing house

12 lembaga dan kementerian.

Clearing house ini adalah

forum untuk menakar pemberian izin jurnalis asing yang akan datang ke

Indonesia. Pengadilan dua jurnalis Inggris, Neil Richard George Bonner

dan Rebecca Bernadette Margaret Prosser di PN Batam, Kamis 1 Oktober

2015.

Setelah 4 bulan ditahan karena meliput tanpa visa

kerja di Indonesia, adalah “korban” dari ketiadaan sistem yang

demokratis bagi jurnalis asing untuk meliput di Indonesia.

Hadirnya

pasal penghinaan kepala negara dalam draf rancangan Kitab Undang-undang

Hukum Pidana (KUHP) yang diusulkan pemerintah dan masih adanya aturan

kriminalisasi pengguna internet dalam revisi Undang-undang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE), semakin menguatkan kesan pemerintah

mengekang kebebasan pers dan berekspresi.

Dan yang baru saja muncul pada Desember 2015 adalah hadirnya RUU Contempt of Court (penghinaan pengadilan).

Pada

RUU itu diatur ancaman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau

pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah),

bagi siapa saja yang mempublikasikan proses persidangan, dan dinilai

bertendensi atau mempengaruhi kemerdekaan atau sifat tidak memihak

hakim. Sebuah pasal karet terancam hadir di Indonesia.

Kemudian

pernyataan Ketua Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso juga patut

dicermati. Jenderal purnawirawan ini menyatakan, pemerintah harus

mengawasi media massa.

Komitmen pemerintah dan Dewan

Perwakilan Rakyat untuk memperbaiki keadaan juga minim. Revisi

Undang-undang ITE yang ditargetkan bisa tahun ini untuk menghilangkan

pasal kriminalisasi atas pengguna Internet berhenti di jalan.

Terakhir,

draf revisi yang disusun Kementerian Komunikasi dan Informatika

ternyata belum sampai ke tangan DPR, masih berada di tangan Kepala

Kepolisian.

“Pembahasan rancangan undang-undang

Penyiaran dan RUU Radio Televisi Republik Indonesia juga jalan di

tempat. Tidak selesainya pembahasan dua RUU ini tentu akan menghambat

proses migrasi televisi dari sistem analog ke digital,” tutup Suwarjono.

(rhm)